Sie ist ein unscheinbares, aber sicherheitsrelevantes Bauteil in jedem Auto: die Hand- oder Feststellbremse. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, das Fahrzeug im Stand gegen unbeabsichtigtes Wegrollen zu sichern - insbesondere beim Parken an Steigungen. In einem redundant aufgebauten Bremssystem ist sie Teil des umfassenden Sicherheitskonzepts eines jeden mehrspurigen Fahrzeugs und kann in Notsituationen sogar dazu genutzt werden, bei Ausfall der Betriebsbremse ein Auto zum Stillstand zu bringen. Im Gegensatz zur Betriebsbremse, die auf alle vier Räder wirkt, wirkt die Feststellbremse in der Regel nur auf die Hinterachse. Wichtig dabei: Feststell- und Betriebsbremse müssen unabhängig voneinander funktionieren.

Über viele Jahrzehnte wurde die Handbremse rein mechanisch betätigt. Über einen Hebel in der Mittelkonsole oder seltener als Pedal links neben der Kupplung wurde die Kraft mechanisch über ein Seilzugprinzip auf die Hinterachsbremsen übertragen. Diese Handbremsen waren robust und einfach konstruiert, aber auch anfällig für mechanischen Verschleiß, Seilzuglängung oder Korrosion, was bei mangelnder Wartung oft zu eingeschränkter Wirkung oder gar zum Ausfall führen konnte.

So manchem Auto wurde die TÜV-Plakette wegen unzureichender Handbremsfunktion schon verweigert. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die mechanischen Systeme zwar stetig verbessert, zum Beispiel durch automatische Nachstellmechanismen, das Grundprinzip blieb jedoch unverändert.

Feststellbremse: Tiefgreifender Wandel

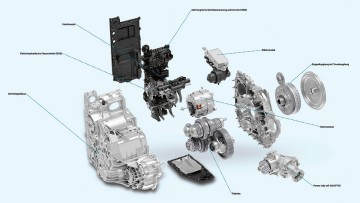

Mit dem Einzug elektronischer Systeme in die Fahrzeugarchitektur begann vor rund zwei Jahrzehnten auch bei der Feststellbremse ein tiefgreifender Wandel. Die klassische Handbremse mit Hebel wich mehr und mehr der so genannten elektrischen Feststellbremse (oft auch Electric Parking Brake, kurz EPB). Statt eines mechanischen Zugs betätigt hier ein Elektromotor die Bremsen an der Hinterachse - entweder über einen zentralen Stellmotor, der den Zug anzieht, oder über in die Bremssättel integrierte Motoren, die direkt auf die Bremsbeläge wirken. Die Betätigung erfolgt meist über einen Taster in der Mittelkonsole.

Diese Entwicklung ging mit weiteren Vorteilen einher, wie z. B. der Möglichkeit, die Feststellbremse beim Parken automatisch zu aktivieren oder beim Anfahren automatisch zu lösen. In modernen Fahrzeugen ist die EPB häufig mit Assistenzsystemen wie dem Auto-Hold gekoppelt, der das Wegrollen im Stand - etwa an Ampeln - verhindert, ohne dass der Fahrer das Bremspedal dauerhaft betätigen muss.

Technik verstehen - Vom Scheinwerfer zum Elektromotor

Bildergalerie

Bildergalerie

Der Aufbau einer mechanischen Handbremse ist im Kern simpel: Ein Hebel zieht über einen Umlenkmechanismus an einem oder mehreren Stahlseilen, die wiederum einen Bremsmechanismus an der Hinterachse betätigen. Je nach Fahrzeugmodell kann dies über Trommelbremsen oder Scheibenbremsen erfolgen. Bei Trommelbremsen wird ein innenliegender Spreizmechanismus betätigt, der die Bremsbacken gegen die Trommel presst. Bei Scheibenbremsen wird über eine mechanische Vorrichtung gezogen, die wiederum den Bremskolben im Bremssattel verschiebt.

Wird eine mechanische Feststellbremse betätigt, rastet der Hand- oder Fußhebel in der Regel in einem Punkt ein. Dabei handelt es sich in der Regel um eine mechanische Verzahnung zweier ineinandergreifender Metallteile. Zum Lösen der Feststellbremse muss diese Verzahnung in der Regel mit mehr oder weniger großem Kraftaufwand gelöst werden. Dabei lösen sich die blockierenden Elemente der Bremse.

Elektrische Feststellbremse: Zwei Haupttypen

Bei den elektrischen Feststellbremsen unterscheidet man zwei Haupttypen: kabelgebundene Systeme mit zentralem Elektromotor und seilbetätigten Bremssätteln sowie direkt wirkende Systeme mit in den Bremssätteln integrierten Aktuatoren. Beide Varianten arbeiten mit Steuergeräten, die die Bremse elektronisch regeln. Sensoren überwachen den Bremszustand, den Betätigungsdruck und die Fahrzeugneigung. Sicherheitsfunktionen wie Notöffnung bei Stromausfall oder redundante Schaltungen im Steuergerät sind Standard, da ein Totalausfall der EPB sicherheitsrelevant wäre.

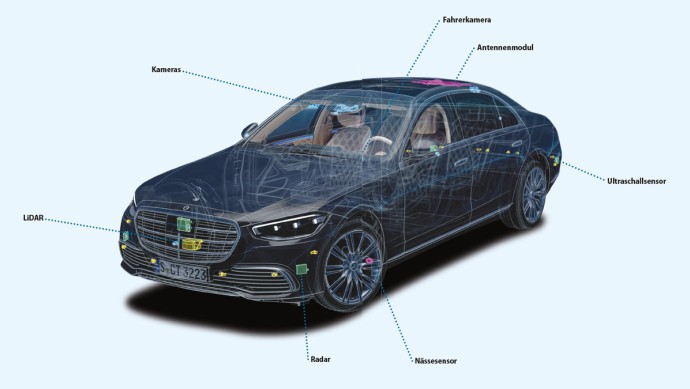

Zukunftsweisend ist die Integration der Parkbremse in übergeordnete elektronische Steuerungssysteme. Im Zuge der Entwicklung zum vollvernetzten Fahrzeug und insbesondere mit Blick auf das automatisierte Fahren kommt der elektrischen Parkbremse eine Schlüsselrolle zu. In autonomen Fahrzeugen muss das System z. B. in der Lage sein, das Fahrzeug auch in abschüssigem Gelände oder bei Systemstörungen ohne Eingriff des Fahrers zuverlässig zu sichern. Denkbar sind auch intelligente Feststellbremsen, die anhand von Umfelddaten, GPS oder Fahrzeugzustand selbstständig entscheiden, wann sie aktiv werden. Auch im Hinblick auf Leichtbau und Plattformarchitektur bietet die elektronische Lösung Vorteile: weniger mechanische Komponenten, geringerer Bauraumbedarf, einfachere Integration in modulare Fahrzeugkonzepte.

Trotz dieser Fortschritte wird die einfache Mechanik nicht gänzlich verschwinden. Gerade im unteren Preissegment oder bei besonders robust ausgelegten Fahrzeugen - etwa bei Nutzfahrzeugen oder bei Pkw-Modellen für Schwellenmärkte - wird die klassische Handbremse vorerst erhalten bleiben. Motorsportlich ambitionierte Fahrer und Driftfreunde werden sich freuen, dass die manuell zu betätigende Handbremse wohl vorerst nicht völlig verschwinden wird. Denn für kontrollierte Lastwechselreaktionen oder gezielte Heckschwünge auf abgesperrtem Terrain ist die klassische Hebelbremse nach wie vor das Mittel der Wahl. Dennoch zeigt die Entwicklung deutlich: Die Feststellbremse ist längst kein reines Hebelwerk mehr, sondern integraler Bestandteil moderner Fahrzeugsysteme - auf dem Weg zur vollautomatisierten Mobilität.