Jetzt muss Johann raus. Die Ausfahrt ins Grüne des Herrn Grafen hat an diesem warmen Julitag 1899 einfach etwas länger gedauert als geplant – und nun nähert sich die Sonne bereits dem Horizont. Auf der Schotterstraße Richtung Herrensitz wird es langsam dämmrig; eine Herausforderung für den Automobilisten am Steuer. Die mitgeführte Karbidlampe taugt eigentlich nur dazu, gesehen zu werden. Also ist es sicherer, wenn auf dem letzten Kilometer bis nach Hause der Diener Johann mit der Lampe den Weg vor der Benzinkutsche ausleuchtet. Mehr als Schrittgeschwindigkeit ist auf der stockfinsteren Straße ja ohnedies nicht drin.

Die holprigen dunklen Zeiten des automobilen Straßenverkehrs sind lange vorbei. Doch einen wirklich erhellenden Beleuchtungsstandard gibt es auch im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts noch nicht. Erst mit der Erfindung der Doppelfaden-Scheinwerferlampe, von Osram kurz „Bilux“ genannt, wurden Abblend- und Fernlicht in einem Reflektor vereint. Ein Meilenstein der Verkehrssicherheit, der bis in die 1970er Jahre Standard in unseren Scheinwerfern blieb. Die damit verbundene Glühbirne hat sogar heute noch bei Fahrzeugen mit Halogen- oder Xenonlampen im Prinzip die gleichen Fassungen, um sie in die Scheinwerfer zu schrauben. Aber dazu gleich noch mehr.

Erste Automobile mit Kerzen- oder Petroleumfunzeln

Dass die ersten Automobile des 19. Jahrhunderts noch bestenfalls mit Kerzen- oder Petroleumfunzeln vor sich hinflackern, ist leicht erklärlich: Das ist die Standardausstattung für Pferdekutschen – und die wiederum bildeten ja die konstruktive Basis der ersten Benz, Renault oder Fiat. Erst um die Jahrhundertwende herum erleuchten Acetylenlampen erkennbar die Straße. Deren vergleichsweise strahlend leuchtende Gasflamme wird bereits in einer bordeigenen Mischvorrichtung aus Kalziumkarbid und Wasser erzeugt. Eine weitere Aufgabe für den Chauffeur im Auftrag des Fahrzeugbesitzers im Fond.

Licht auf Knopfdruck? Das gab es erst ab 1913 in vereinzelten Fahrzeugen. Die Erfindung hat kurz vor dem Ersten Weltkrieg Bosch ins Rollen gebracht. Und auf der anderen Seite des Atlantik erhellt Cadillac bereits ein Jahr zuvor mit elektrischen Frontscheinwerfern die Fahrwege. Kurz darauf folgen deutsche Hersteller wie Benz.

In den Zwanzigern haben dann fast alle neuen Fahrzeuge schon die beiden Scheinwerfer an der Front, die im Prinzip bis vor kurzem das Gesicht aller Autos definiert. Scheinwerfer, Reflektor und drin arbeitet die Lampe, von der Autoelektrik versorgt.

Wer im Dunkeln unterwegs ist, wird auch in älteren Autos sehen, dass der Kegel des Lichts aus den Scheinwerfern nicht einfach, wie bei einer Taschenlampe, kreisförmig nach vorn weist. Das Licht wird vielmehr asymmetrisch verteilt, um den Gegenverkehr möglichst wenig zu blenden. Diese Erfindung wird erst 1957 in die Serie kommen – im Ford 17 M, der als erster deutscher Hersteller die neue Lichttechnik einsetzt. Borgwards Isabella folgt ein Jahr später und alsbald alle Hersteller. Denn mit dem Konzentrieren des Lichts Richtung eigene Fahrbahn sind auch noch einmal mehr Reichweiten möglich.

Bilux-Lampe: Die nächsten großen Innovationsschritten kamen

Die Licht-Pioniere von Osram sind nach der Bilux-Lampe auch an den nächsten großen Innovationsschritten maßgeblich beteiligt: 1971 führt Mercedes mit dem SL die Halogenlampe H4 ein. Diese Glühbirne mit dem Edelgas vereint Abblend- und Fernlicht in einem Kolben – vor allem aber verdoppelt sie im Vergleich zur bisherigen Technik für den Fahrer locker die Sichtweite. Und 1991 bringt BMW im 7er die erste Xenon-Lampe auf den Markt, Mercedes folgt später zusätzlich mit Xenon-Fernlicht.

Die neue Technik bietet noch einmal eine deutlich höhere Lichtausbeute und Effizienz als Halogenlampen – und ermöglicht zudem kleinere, hellere Scheinwerfer. Xenonscheinwerfer verwenden dazu spezielle Gasentladungslampen, die mit einer Hochspannung von 20.000 Volt gezündet werden. Dabei entsteht ein sehr heller Lichtbogen, was die BMW-Fahrer auf der Straße beim Gegenverkehr anfangs nicht gerade beliebt machte. Im Vergleich zu Halogenscheinwerfern sind Xenonscheinwerfer etwa doppelt so lichtstark wie eine H7-Lampe, benötigen rund ein Drittel weniger Strom und halten deutlich länger. Die Birne lässt sich aber im Prinzip so leicht wechseln wie eh und je.

Doch auch diese Technik ist schon wieder Geschichte. Denn die Licht emittierende Diode, kurz LED, verändert die Autobeleuchtung inzwischen komplett. Eine LED im Autoscheinwerfer funktioniert so, dass sie elektrischen Strom direkt in Licht umwandelt. Wenn Strom durch dieses Mini-Bauteil aus einem speziellen Halbleitermaterial fließt, geben die Atome darin Energie ab – und diese Energie zeigt sich als Licht. Das wird mit ebenso kleinen Spiegeln oder Linsen gebündelt und auf die Straße gelenkt.

- Wie funktioniert eigentlich: Die Lichtmaschine

- Motorschäden: Ölwechsel ist Pflicht

- Wie funktioniert eigentlich: Das Fernlicht

Erste LED-Bremsleuchten gibt es bereits 1992 bei Cadillac, ab 2000 wurden LED-Leuchten auch in Schluss- und Blinkleuchten verbreitet. 2004 setzte Audi als erster Hersteller weiße LED-Tagfahrlichter ein. Doch Voll-LED in die Scheinwerfer bringt erst Lexus 2007, rasch gefolgt von Audi und Mercedes. Die Hersteller lieben diese Technik. Denn LED sind kostengünstig, sparsam, langlebig und sofort hell – und sie können im Prinzip beliebig an der Front verbaut werden – Hauptsache, die Richtung des Strahls stimmt.

Mehr noch: Mit Matrix-LED können viele solcher LEDs einzeln an- und ausgeschaltet werden. So kann das Auto zum Beispiel das Fernlicht immer eingeschaltet lassen, aber einzelne Bereiche gezielt abdunkeln, damit andere Fahrer nicht geblendet werden. Dadurch sieht man als Fahrer immer optimal, ohne den Gegenverkehr zu stören.

Matrix-LED-Scheinwerfer

Anders als herkömmliche Scheinwerfer bestehen Matrix-LED-Scheinwerfer aus zahlreichen einzeln steuerbaren LED-Lichtpunkten, die gemeinsam für eine gleichmäßige und breite Ausleuchtung sorgen. In modernen Systemen sind pro Scheinwerfer oft über 100 LEDs verbaut. Mithilfe von Kamerasensoren erkennt das Fahrzeug andere Fahrzeuge und Objekte auf der Straße. Das System schaltet dann gezielt einzelne LEDs ab oder dimmt sie, damit niemand geblendet wird und trotzdem möglichst viel Straße sichtbar bleibt. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Beamer: Dort, wo der Sensor etwas erkennt, bleibt der Lichtstrahl dunkel, während die übrigen Bereiche ausgeleuchtet werden.

Und mit Infrarot-Nachtsichtsystemen, aktiven oder passiven Wärmebildkameras sowie mit Sensorkombinationen aus Radar, Lidar und Video ist es heute sogar möglich, Objekte und Gefahren weit jenseits der Scheinwerferreichweite bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu erkennen und diese für den Fahrer sichtbar oder als Warnung hervorgehoben darzustellen. Moderne Systeme nutzen zudem Künstliche Intelligenz, um Personen und Tiere sicher zu identifizieren.

Doch der Weitblick geht inzwischen längst über jede Reichweite von Kameras oder Scheinwerfern hinaus: Mit Fahrzeugen, deren Sensoren oder Meldungen über die Cloud für alle zugänglich sind, können Menschen längst um die Ecke oder Hunderte Kilometer weit schauen. Wer Waze, Google Maps oder Here nutzt oder ein vernetztes Navi eingebaut hat, ist das längst gewöhnt.

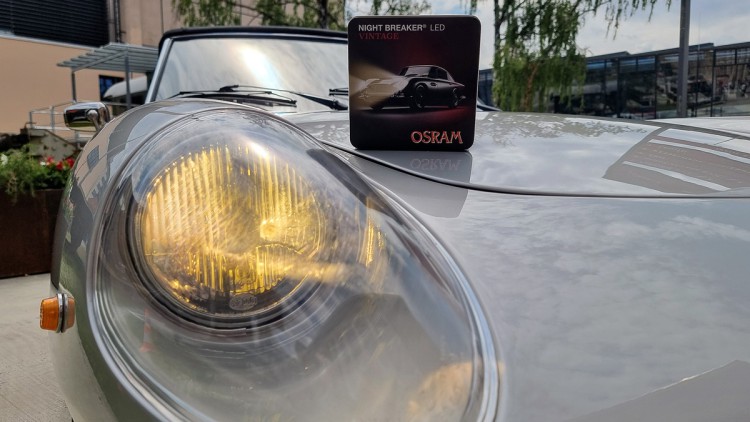

Die Demokratisierung des Weitblicks geht aber inzwischen auch an Jahrzehnte alten Autos nicht mehr vorbei: Denn auch die alten H4-, H7- oder Xenon-Lampen lassen sich inzwischen auf LED-Leuchtmittel umrüsten; solche LED-Retrofits oder LED-Replacement-Lamps bietet Osram seit neuestem sogar für echte Oldtimer an. Es werde mehr Licht.

Das sind die neuen Motorenöle - speziell angepasst

Bildergalerie

Bildergalerie